3 ноября на свободу вышли Влад Мордасов и Ян Сидоров — фигуранты ростовского дела о «попытке устроить революцию». Четыре года назад их задержали на Площади Советов — юноши планировали выйти перед областным правительством с плакатами в поддержку погорельцев Театрального спуска. Дальше были арест, пытки, следствие, суд и колония.

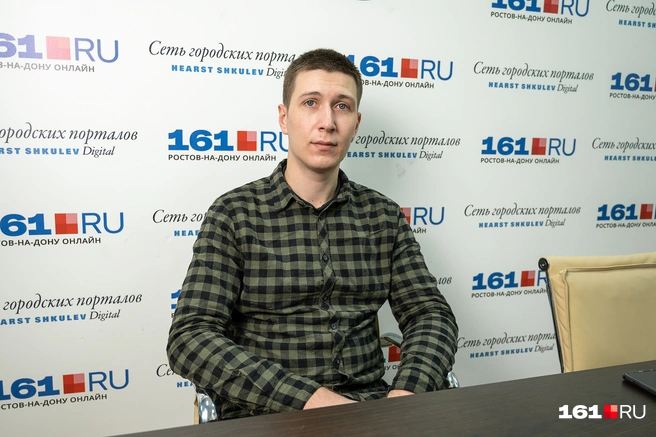

161.RU пообщался с Яном и Владом о том, какими для них были эти последние четыре года и что планируют делать дальше. Публикуем интервью по очереди — сначала Яна, затем Влада.

Есть ли облегчение после того, как ты вышел? Какие эмоции?

— Привыкаю к тому, какой большой мир вокруг. Сложный вопрос об эмоциях. Сначала происходит эмоциональный подъем, когда обнимаешь маму. Я это сделал сразу после того, как вышел из колонии. А потом все постепенно приходит в норму. В тюрьме нет-нет да снилась воля, а просыпался — тюрьма. А [тут] первый раз уснул на воле, снилась тюрьма. Проснулся на воле, приятная неожиданность. Происходит адаптация. Конечно, в первое время были бурные эмоции, в первый день. Привыкнуть надо.

Что самое непривычное?

— Гаджеты! — первой отвечает его мать Надежда. — Он в бардачке сегодня диски искал.

— Да, — соглашается Ян. — Я матери жалуюсь уже третий день. Мир стал более цифровизованным. У вас сейчас в телефоне все есть. Появились смарт-часы... Это всё было особо заметно, потому что я сразу полетел в Москву. Там это вообще...Четыре года назад тоже многое было. Но определенный скачок произошел.

Чего больше всего не хватало в колонии?

— Я когда в тюрьме сидел, думал, что не хватает каких-то вещей. Но не хватало близких. Я обнял мать, а всё остальное так... Это (показывает на телефон) приятный бонус, но нет такого: «Вау, у меня теперь есть телефон!» или «Вау, могу в компьютер поиграть», или «Могу пойти, куда хочу!». После того как я обнял маму, до глубины души больше ничего не поразило.

Что было в день оглашения приговора после того, как все покинули зал суда?

— Сначала мы покинули зал суда. Нас провели вниз. Ребята из конвоя сказали: «Вы молодцы, классно держались, ребята! Скорейшего освобождения». Не знаю, насколько это можно писать... У нас же теперь за любое мнение... Если имеешь в виду эмоциональную часть, то в целом мы готовили себя [к приговору] намного заранее — еще до того, как начался основной суд. Я, например, уже примирился с мыслью, что уеду на 8 лет. 6,5 года стало приятным поворотом. Больше всего хотелось пройти это все уверенно, показать, что страха нет — один задор.

Нас вывели из зала, спустился секретарь, ознакомил нас с документами и с приговором. Мы расписались и поехали обратно в СИЗО. Там меня встретили ребята из моей камеры. Они, конечно, немного подофигели — думали, что нас вообще отпустят.

Думали, что условно дадут?

— Да, чтоб ни вам, ни нам.

Какое первое воспоминание из колонии?

— Открываются ворота и я вижу необъятную территорию, по которой можно ходить, несмотря на то, что она огорожена заборами. В СИЗО же камерная система. Там коридоры, стены. На небо выходишь посмотреть час в день. А там открытые пространства, засыпанные снегом. Снежная зима выдалась в том году.

Был страх, что не примут, плохо отнесутся?

— Что-то такое у меня выветрилось, как только я приехал в СИЗО и оказался в камере. Меня сразу усадили за стол и напоили чаем, дали немного прийти в себя. Поинтересовались, что да как. За всё время пребывания в СИЗО я понял, что байки про тюрьму — это всё... В общем, всё зависит от того, какой ты человек. Если хороший человек, тебя, конечно, примут.

А в колонии как приняли?

— Туда я уже ехал спокойно. Знал, что смогу там нормально жить. Меня в отряде встретил товарищ, с которым я познакомился еще на этапе и с которым ехали вместе. Нам по приезде [в колонию] дали ШИЗО, но ему 5 суток, а мне — 15. Поэтому к тому моменту он уже поднялся, влился в этом отряде и встретил меня: «Привет! Здоровенько! Как ты там?» Ну и всё, и пошли.

Как к тебе относились сотрудники колонии?

— Младший состав — инспектора, отрядники — нормально. Про СИЗО я даже не говорю. Там все понимали, за что я сижу и почему, [поэтому относились] нейтрально либо поддерживали. Я нормальные личные отношения старался выстроить со всеми окружающими. Руководителей я почти не видел. Видел только когда мне, видимо, нужно было выписать ШИЗО или сообщить что-нибудь такое.

Сколько раз удалось увидеться с мамой в колонии?

— Один. И то через стекло. И вот совсем недавно я ее обнял первый раз за четыре года.

Тебе писали, и писали много. Число писем измеряется в сотнях или в тысячах?

— В сотнях. Больше сотни. Это только русскоязычный контингент — человек 150, может. Нас поддерживали и за границей. Присылали письма из Франции, Нидерландов. Много писем было.

Писали на английском?

— Да.

О чем?

— Большие письма со словами поддержки: «Держись, мы тебя помним, всех благ». Я все письма запомнил, все мне очень приятны. Единственное, что я вынес из колонии, это сумка и пакет писем. Была проблема с тем, что письма не доходили.

Тебе не доходили?

— Нет, мне-то вроде все дошли. Точно не знаю, но разберусь с этим вопросом. А вот ответы на них... Я потом через родственников узнавал, что никто ничего не получил. Для меня это очень душевное занятие — вкладывать в письмо что-то свое. Поэтому я решил: раз так, то я письма буду сохранять, с ними освобожусь, дальше найду этих людей и поговорю сам.

Как думаете, сколько потратите времени, чтоб ответить на все письма?

— Не знаю, месяца полтора. У меня на многие письма уже лежит ответ. Я перечитывал, писал ответы и вкладывал в письмо. Знал, что настанет день, и я это всё отправлю.

Общаещься с Владом?

— Да.

А в колонии когда были?

— В колонии мы не переписывались. Заключенным запрещено переписываться. Мы в Москве встретились, а до этого последний раз виделись в СИЗО Новочеркасска. Нас сразу поместили туда на спецблок после приговора. Там выдавались моменты, когда мы виделись или общались. Хотя администрация этого не совсем хотела.

Влада оставили в Шахтах, а тебя отправили в Ульяновскую область. Почему?

— Вроде приходил документ, что нет мест? — спрашивает Ян у мамы.

— Они никому ничего не объяснили, — говорит Надежда. — Просто нам дали ответ, что отправлен в Ульяновскую область. Яна спросила, заниматься ли переводом обратно. Он сказал: «Нет». И мы не стали даже уточнять.

Это много времени бы заняло?

— Во-первых, да, — уточняет Надежда. — А во вторых, если бы он попал туда же, куда и Влад — в ИК-9 — это одно. А если бы в [Батайскую] ИК-15? А это страшная колония. То, куда попал Ян — не самый плохой вариант. Он сказал: «Ничего страшного, осталось чуть-чуть». Четыре года на тот момент оставалось.

Как тебя изменило это уголовное дело?

— Можно отдельную книгу на этот вопрос написать. Очень сильно, — отвечает Сидоров. — В СИЗО сначала я содержался в очень маленьких камерах, где еще один человек. Ты с ним немного поговоришь, а потом темы кончаются, так устроены люди. И это время я потратил, чтобы разобраться в себе, подумать, чего хочется, чего не хочется, что делать дальше. А потом была колония, где людей очень много — в отряде порядка 100 человек. Ты видишь как они живут, 24 часа за ними наблюдаешь. Смотришь, кто что говорит, кто что делает, делаешь выводы. Это немного помогло разобраться в людях.

Находясь в СИЗО и в колонии, я увидел много несправедливости со стороны судов, следствия, прокуратуры. Меня это задело, шокировало. [Пришло] понимание того, что наше дело — не какая-то «вопиющая несправедливость», а обыденность, вовремя освещенная СМИ и привлекшая поддержку. А так это данность сегодняшней российской судебной и исправительной систем. Поэтому я решил, что хочу посвятить жизнь или часть жизни правозащите.

Как ты это представляешь?

— Я рассматриваю участие в одной из организаций. Пока без подробностей. Мне нужно получить опыт у людей, которые этим занимались. При этом я могу поделиться опытом с ними как человек, прошедший через систему.

Если бы ты знал, что будет после 5 ноября 2017 года, пошел бы?

— Понятно, что жизнь не повернуть вспять, поэтому я над этим не задумываюсь. Считаю, что мы сделали что-то хорошее, поэтому я бы сделал это, но чуточку умнее.

Как?

— Мы бы заблокировали этот чат, в который попали сотрудники Центра «Э» (полицейское управление, занимающееся поиском экстремистов. — Прим. ред.), которые устраивали провокации. Не сел бы к ним в бобик, когда они нас забирали. Всё было в рамках административного кодекса до того момента, пока нас не передали в отдел этим ребятам в кожанках.

— А еще прийти с адвокатом за руку и увешанным камерами, — добавляет мама.

Думаете, это всё бы изменило?

— Многое, очень многое. Почти всё. Много времени в защите потеряли. У них было очень много свободы в пытках, во всех этих историях. Пока на них не падает луч публичности, они могут делать определенные вещи. А понимая, что этот луч на них упал, перестают. Даже наличие адвоката, хорошего адвоката — не того, которого они вызвали... Как у нас была знакомая [с полицейскими] адвокат, которая могла закрыть глаза на то, что с ребятами работают грубо, жестко, пытки применяют.

Сколько было потеряно?

— Полгода.

Если бы не события последних четырех лет, как сложилась бы твоя жизнь?

— Доучился бы. Пошел бы заочно [получать] высшее образование и куда-нибудь пытался бы устроиться работать по полученной специальности

Правильно понимаю, что ты бы уже не связал свою жизнь с правозащитой?

— Вряд ли. Я знал об определенных нарушениях, старался поучаствовать в каких-то пикетах, акциях. Но понимания того, сколько гнили внутри, не было. Прохождение через систему дало это понимание.

Ян Сидоров и Влад Мордасов вышли на свободу в один день, но встретились не сразу. Семья Сидоровых успела побывать в Москве — чтобы поблагодарить тех, кто поддерживал Яна. С Владом мы встретились через день после интервью с Яном. Как и Сидоров, первые дни на свободе он просто привыкал к изменившемуся миру.

Что сейчас кажется самым непривычным?

— Возможность побыть одному, — начинает Влад. — Этого очень не хватало, потому что в камере много людей. Барак набит под 200 человек и больше. Всё время кто-то рядом, всё время какое-то столпотворение. Я такой человек, что иногда хочется наедине с собой побыть. После приговора, когда еще не попал в колонию, 22 дня сидел в СИЗО в одиночной камере. Это было лучшее время. Слышимость хорошая, с соседней камерой можно поговорить. Ян сидел напротив. Сотрудники администрации шли навстречу. Можно было договориться, чтоб вывели на прогулку в соседние дворики. Там хорошая слышимость. Хватало общения с головой, но при этом, если хочется побыть одному, никто не мешает.

Как ты эмоционально ощущал себя в первый день после выхода на свободу?

— Было непривычно, но в то же время [чувство], что вернулся на свое место. Будто была не другая жизнь, а старую поставил на паузу и наконец нажал на Play. Эти четыре года в момент остались в прошлом. Не сильно вспоминается без надобности.

Чего больше всего не хватало в колонии?

— Общения с родными. По телефону, я конечно же, звонил и маме, и брату. Ходили на краткосрочные свидания — там общение через стекло. Длительных свиданий мне так и не удалось получить, потому что они разрешены только в колонии. А когда я в колонию приехал, начался коронавирус. Из-за этого запретили [длительные свидания]. Краткосрочных было много. Виделись каждые 2–3 месяца. Бывало и чаще.

Что хотелось сделать первым делом после освобождения?

— Обнять маму. О сладостях мечтал, очень люблю сладкое. Я не думал о такой еде, которая обычно популярна — шашлык, например, только сладости интересовали. Мама звонила, спрашивала: «Что тебе приготовить?» Говорю: «Торт».

А какой у тебя любимый торт?

— «Рыжик».

Что было в день приговора, когда вывели из зала суда?

— Вернули в подвал — туда, где подсудимые ожидают заседания. Затем в СИЗО. Развели по камерам. День как день. Мы и не ждали, что нас отпустят. Но в камере меня никто не ждал. Все ребята надеялись, что я уйду. Когда открывали дверь, я вошел, а они начали кричать: «Уходи! Ты должен был выйти!» (смеется). Расстроились. Мне кажется, приговор тяжелее восприняли наши близкие, чем мы. По лицам матерей было видно. Больших иллюзий мы не питали. Они тоже, но в них надежды было больше.

Вы помните лица судей, когда люди начали кричать «Позор!»?

— Да.

Как думаете, какие на их лицах отображались эмоции?

— Стыд, недоумение. То есть они прекрасно понимают, что делают. Но их можно понять как людей. Понятно, что так делать нельзя, но своя рубашка ближе к телу. Они следуют такому принципу. Проблема не в судьях — проблема в системе.

Какие были эмоции после приговора?

— Я был рад, ожидал большего срока. Думал, будет 8,5 лет минимум. Получилось 6 лет 7 месяцев. Неплохой исход. Злорадствовал над прокурором. Он нам обещал большие сроки. Говорил: «Признаетесь — дадим года по четыре. Не признаетесь — 8,5 или 9 лет». Мы отказались. В итоге, дойдя до Верховного суда, и без признания получили по 4 года.

Первое воспоминание из колонии?

— В 6 утра меня вывели из камеры в Новочеркасске. Сказали: «Едешь в отстойник». Это место, где всех собирают перед этапом. Там долго ждали машину, часов до 10. Часам к 12 приехали в колонию. Там нас очень долго принимали. И уже вечером, ближе к 8 часам, попал в барак. Получается, целый день провел на вахте без еды. Она была с собой, но не кормили, в столовую не ходил, пришел уже после ужина. Ничего, свои продукты были, поел. Встретили нормально. Там нет каких-то волчьих законов, человеческое отношение есть везде. Другие заключенные встречают, угощают, относятся хорошо.

А сотрудники колонии?

— Ко мне относились так же, как ко всем. Предвзятости никакой. [Всё] в рамках правил внутреннего распорядка и даже более лояльно. Правила внутреннего распорядка очень строгие. Люди, которые их писали, не представляют, как они должны на практике работать. Их все исполнять нереально — ни заключенным, ни сотрудникам. На мелкие нарушения закрывали глаза: если не ведешь себя очень дерзко, «не газуешь», то и тебя особо трогать не будут за пустяки.

Несправедливых каких-то взысканий я не получал никогда. Несколько штук было, но я их заслужил. Получил один раз взыскание за вынос еды, один раз — за передвижение, один раз за форму одежды. С голым торсом был в локальном участке — летом занимался на спортплощадке, было очень жарко. А нужно в майке. Одно взыскание за то, что на работу опоздал. Четыре взыскания всего. Все — выговоры.

Расскажи о самом радостном и самом тяжелом воспоминании из колонии?

— Самое радостное было в день кассации, когда услышал решение — срок снизили на 2 года и 7 месяцев. Радости было много. Даже заболел на следующий день. Эмоциональные перепады ослабляют иммунитет. Это как раз была коронавирусная волна. Не знаю, болел ли у нас кто-то коронавирусом. Не ставили такой диагноз заключенным, поэтому неизвестно.

Самое тяжелое... В сентябре один парень повесился. Мы сидели в одном бараке, были знакомы, общались — не то чтобы сильно близко, но общались. У него были проблемы с психикой, забрали в МОТБ-19 еще летом. В сентябре вернулся обратно. Я успел увидеть, спросил, как дела. Он ответил, что всё хорошо. А на следующий день мы узнали, что он повесился.

Знаешь, что 60 человек написали заявления о пытках в МОТБ-19?

— Я слышал, но пока не знаю подробностей. [Из нашей колонии] отправляли туда на лечение. Туда даже не так просто было попасть. Люди штурмовали санчасть и начальника медчасти месяцами, чтоб их направили туда. Кто болел, хотел туда попасть. Я ни разу не слышал о пытках. Никто не приезжал и не рассказывал, что там кого-то пытают, применяют силу и тому подобное. Был удивлен, когда это услышал.

Единственное, не хотели только в психиатрическое отделение. Люди с психическими нарушениями, но более-менее адекватные понимали, что есть риск. Там довольно жестко: препаратами обкалывают, подкармливают. У администрации в том отделении к заключенным отношение было хуже. И хозотряд — это заключенные, которые на администрацию работают, — они тоже там жесткие. Власть в их руках.

Было ли ощущение информационного пузыря в колонии?

— Отчасти. Я был подписан на «Новую газету» и оттуда узнавал самые важные новости. Но детального погружения в события не было. Поэтому я не могу судить о том, что происходило в эти четыре года — пока еще не изучил разные источники, все стороны не рассмотрел. Информации не хватало, но в полном вакууме я не находился. Плюс общение с близкими — они тоже рассказывали, что происходит.

Общались ли с Яном?

— Пока находились в СИЗО, общались. Ездили на суды вместе. Целый день вдвоем проводили. Внутри СИЗО были возможности как-то друг другу передать информацию. В колонии возможности общаться не было — только через родственников. Друг о друге новости знали. Если что-то с Яном происходило, мама мне рассказывала. Яну обо мне рассказывали. Какие-то слова друг другу передавали, поздравления с Новым годом, с днем рождения.

Сейчас планируете совместные проекты?

— Пока рано об этом говорить. Мы хотим заниматься правозащитной деятельностью и хотим работать вместе. Нас вообще очень сблизила эта ситуация, общее дело, пара лет в СИЗО. Я считаю его другом. И да, я думаю, если удастся, если мы все-таки будем в правозащитной деятельности, то будем работать вместе. Но пока не знаем, как это будет выглядеть. Планируем, обсуждаем. Никаких прогнозов дать не могу.

Ты сказал «если удастся». А что может не получиться?

— Всегда бывают какие-то препятствия. Но думаю, все получится. Есть желание, есть потенциал — надо брать и делать. Сейчас месяц такой — приходим в себя, занимаемся здоровьем, а ближе к Новому году уже будет яснее по поводу работы.

Образование хотелось бы получить. Яну проще с этим — он может поступать в вуз в любое время. А я был не очень хорошим учеником, бросил школу после 10 класса. Нужно сначала закончить 11-й, сдать ЕГЭ и только потом поступать. Есть желание учиться, но пока не определился, на кого конкретно.

Как тебя изменило это дело?

— Повзрослел сильно. Думаю, год за два, а то и за три шел. Чувствую себя старше своего возраста. В колонии и СИЗО окружали люди сильно старше меня. Сверстников мало. Тех, кто младше, — еще меньше. Стал серьезнее, ответственнее, осторожнее, но и амбициознее.

Если бы знал, что будет потом, вышел бы на площадь?

— Не знаю, тот я, который был тогда, вышел бы или нет. Время прошло, я всех своих ощущений не помню. Но нынешний я, если вернуться в тот момент с помощью какой-то временной петли, вышел бы. Постарался бы максимально повторить [все, что было тогда]. Изменил бы самое наболевшее: когда применяли давление на начальных этапах следствия, постарался бы выдержать это более стойко. Это единственное, что я бы старался изменить.

Чат бы не стали закрывать?

— Нет. Может быть, удалил бы его с телефона перед задержанием. А так я не считаю, что в этом чате было что-то противозаконное. <...> И если нас выбрали в жертвы режима, тем или иным способом все равно за что-то да посадили бы. Единственный способ не оказаться за решеткой был — не выходить на пикет. В случае выхода мы бы оказались там по-любому. Учитывая интересы администрации и губернатора...

А как, по-твоему, они с этим связаны?

— Очень им не понравилось, когда два каких-то никому не известных парня вышли с плакатами... Казалось бы, какой это может принести вред? Но в итоге резонанс поднялся большой. Думаю, это сыграло свою роль. Администрация региона замолвила свое словечко в прокуратуре о том, что наказать нас надо. Они убили двух зайцев — и помеху для планов на территорию пожара, и отчитались о предотвращении революции.

Насчет резонанса... Вы в России были не единственные, кого задержали 5 ноября 2017 года. Как думаете, почему именно ваше дело стало таким заметным?

— Мне кажется, наглядность абсолютной безобидности нашей акции как раз и сыграла роль. Чем нагляднее видно беспредел, чем меньше человеку приходится углубляться, чтоб понять истину, тем больше людей вокруг этого будет собираться, больше солидарности. А мы что? Мы кристально чистые простые ребята, студент и работяга с плакатиками без лишних слов, без лишних предметов. Естественно, любой человек поймет, что это подстава. И такая история раскрутилась.

Если бы не вся эта ситуация, как думаете, как сложилась бы ваша жизнь?

— У меня бы всё равно была активная гражданская позиция. Возможно, на других акциях всё бы заканчивалось не так. Возможно, я бы ездил на 10 суток, на 15. В нашей ситуации просто всё хорошо совпало: годовщина революции, Вячеслав Мальцев, 5 ноября. И тут мы такие нарисовались. Грех было не посадить, когда сами просятся (смеется).

Вы бы всё равно стали правозащитником?

— Не знаю. Политическим активистом? Да. Сэволюционировал бы я до правозащитника к настоящему моменту каким-то другим путем? Трудно сказать. Пока сидели, было время понаблюдать за работой правозащитников и понять, что мы тоже хотим так. Это полезнее, интереснее, чем выходить на улицы. И безопаснее. Мы свой пикет провели и уже за это посидели, нас можно понять.

Чего бы вы пожелали другим политзаключенным и их родным?

— Сил, бодрости духа побольше, чтоб выдержать — трудностей там хватает. Политзаключенные — люди сильные, со всем справятся. Поскорее оказаться дома рядом с родными, в кругу семьи и друзей. Не терять здоровье, пока находятся в местах лишения свободы. И не терять себя и желание дальше делать добро и изменить страну к лучшему.

Политзаключенными не становятся просто так — ими становятся люди, которые добиваются правды и справедливости. Поэтому желаю им не сворачивать с этого пути. Хотя понять можно каждого, кто, выйдя на свободу, решил отойти от дел и спокойно, тихо дальше жить. Жизнь не бесконечна, и если идти до конца, никто не застрахован снова залететь. Этого никому не хочется.

С 2020 года Европейский суд по правам человека рассматривает жалобу Сидорова и Мордасова на несправедливый приговор российского суда. Но когда будет решение, пока неясно. Могут уйти годы.