Там, за туманами — Матвеев Курган. Фото с монумента «Якорь» на горе возле поселка

Когда-то здесь шли одни из самых тяжелейших боев Великой Отечественной, последние десятилетия это место стало пристанищем контрабандистов. Несмотря на такую историю, поселок Матвеев Курган на западной границе Ростовской области можно назвать процветающим: здесь неплохая инфраструктура, развивается бизнес. И всё это происходит на фоне храма, который официально достроили в 1990 году, а по факту — строят до сих пор.

Матвеев Курган, его люди и места, истории и проблемы — в репортаже специального корреспондента 161.RU Григория Ермакова.

***

За искусной кованой оградой начинается дорожка, по бокам — ряды насаждений. Цветы, папоротники, спрятанная на зиму лоза — вероятно, виноградная. А в конце тропы — кирпичный храм. Табличка на воротах оформлена под благородный метал, надпись: «Храм Святителя Николая Чудотворца».

Этот храм еще строится. Вместо витражей — пластиковые окна, рыжий кирпич обнажен, крыша покрыта, кажется, то ли белой тканью, то ли каким-то серым листом. Ни часовни, ни купола. На его месте возвышается православный крест.

Храм Святителя Николая Чудотворца. При ближайшем рассмотрении — нет, это не крыша, это ткань.

В хмурое междудождье цвет крыши сливается с небом. Логика подсказывает, что будь купол — был бы он того же цвета, что и крыша, так что воображение на опережение рисует над этим храмом бесконечный купол, во весь необъятный размах серого неба.

Этот храм еще строится, и строится он более тридцати лет. Улыбчивая миниатюрная бабушка из лавки, расположенной внутри храма, кратко повествует его историю: в смурные девяностые местный народ решил сложиться деньгами и трудами — так и началось строительство храма. Так оно и идет, вот — строят.

У епархии, вероятное, другое мнение. На сайте сказано, что землю и добро на возведение церкви Николая Чудотворца дали власти. Да, видимо, не те — к помощи в строительстве храма призывал еще председатель районного исполкома, а не глава администрации. Так что строительство официально якобы завершили уже в августе 90-го года. А в 91-м году совершилось первое богослужение.

Спрашиваем батюшку, но его нет — в Ростове. Просим разрешение на съемку. Бабушка не возражает, предлагает даже включить свет. Обходимся без него.

Здесь нет роскошной росписи на стенах, нет росписи вовсе. Только иконы, и они при этом будто бы со всего света — так разнятся стили и убранства. На одной колонне — Богородица в традиционном, иконописном, на другом — уже в академическом, живописном стиле. Одни в дереве, другие в золоте. Напоминает коллаж или мозаику.

Внутри храма — обратите внимание на стены

Среди многочисленных изображений Христа есть одно будто бы нарочито примитивное: пронзительный живой взгляд и голая грудь, на ней зияет рана. Мы не сделали снимок, так что опираюсь лишь на память — и не помню, разведены ли руки на той иконе, да и была ли рана? То было распятие или воскресение? Помню, что икона расположена сразу направо, как войдешь в храм.

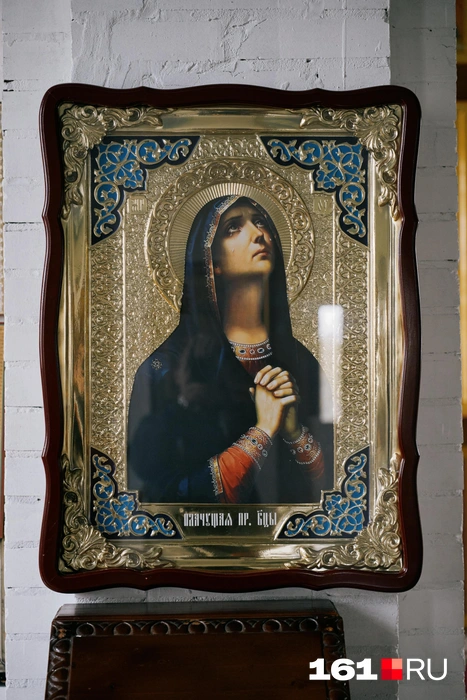

Память нередко подводит, документальные подтверждения — чуть реже. Но нашего фотографа отдельно прошу сделать снимок иконы плачущей Богородицы.

Реалистичность иконы поражает, видно по стилю, что более молодая традиция. Слезы на щеках Богоматери кажутся явственнее, чем золото, обрамляющее ее изображение. Это реплика «Иконы скорбящей румынской Божией Матери».

Икону написал Иван Проценко, которого источники называют по-разному: где украинским художником, а где уроженцем Российской империи родом из-под Харькова. Художник родился в 1888 году, с детства проявил себя в искусстве, сдавал практический экзамен в киевской Академии художеств, расписывая церковь Сороченского монастыря под Кишиневом. Позже женился, открыл студию живописи. Был призван на Первую мировую. Потерял глаз. Вернулся, продолжал расписывать храмы и писать иконы. Потерял жену. В 1940-е в Бессарабию пришли Советы — Проценко был дворянином, пришлось скрываться. В 47-м он нашел приют в монастыре Сихэстрия в Румынии.

Монастырь построили еще в 1665 году, но в XVIII веке его уничтожили и разграбили татары, а в XIX веке он оказался в эпицентре борьбы турков и сторонников греческой независимости. Да и в 1941 году он тоже горел.

Сихэстрия с румынского переводится как «пустынь», от греческого исихия — «спокойствие, уединение». Горькая ирония? Привыкайте.

«Икона молчания», — говорят о румынской Божией Матери. Написана в особенное время — интербеллум, тревожные годы между Первой и Второй мировыми, где-то в 20-30-х. Нетипичное изображение: Богоматерь в одиночестве, ни ангелов, ни апостолов. Ни сына.

Только взгляд в небо и слезы.

Дети Проценко умерли от тифа.

Стили, оформление и авторы — разные. Места и времена — тоже. Сюжеты — будь то исторические или религиозные, — как минимум, схожи.

За порогом храма земля, которой эти сюжеты знакомы так, как мало кому. За порогом храма — Матвеев Курган.

Въезд в район

«Не лениться и не ныть»

Центральные улицы Матвеева Кургана разом напоминают процветающий Чалтырь и ухоженный Азов — здесь редко увидишь брошенный жилой домик, зато немало строящихся простеньких коробок под коммерцию. Бизнес идет в гору — предприниматели осваивают под дело каждый свободный уголок, не брезгуют даже старыми жестяными ларьками, заставшими перестройку.

Вряд ли кого-то удивит село, в котором есть ПВЗ «Ozon» или «WB», но, судя по картам, в одном только Матвееве Кургане первых аж 17 и еще 18 вторых. Село с тремя стоматологиями, действующим кинотеатром, двумя ломбардами и ювелирными салонами — это не частое зрелище. В 2010 году здесь насчитали 15,9 тысячи жителей — более свежих данных нет, но судя по грандиозному детскому садику «Семицветик» на 280 мест и четырем школам, есть основания полагать, что население как минимум не сильно уменьшилось.

Секреты процветания просты: локация, локация и еще раз локация. Отсюда до границы области — 20 километров, еще 20 на северо-запад — и Амвросиевка, а дальше уже Донецк. Маршрут Таганрог — Донецк пользуется бешеной популярностью уже десять лет. Судя по обстановке в Весело-Вознесенке, такого будто бы и не скажешь о трассе Мариуполь — Таганрог. До недавнего времени, по крайней мере.

На улице Донецкой, напротив вышеупомянутого детсада-гиганта, останавливаемся у гаражного магазинчика «У дяди Вани» — нашему водителю Святославу приглянулся саженец можжевельника, выставленный на продажу. Пока ждем продавца, рассматриваю рабицу, за которой спрятан товар — насчитал на ней штуки две камеры, понятно, заведение серьезное. Проконсультировать Святослава выезжает бодрый бородатый парень в электрической инвалидной коляске — это и есть «дядя Ваня». Он же Иван Фоменко.

Говорим с Иваном о том, как дела на селе. По его мнению, работать здесь можно, и даже можно преуспевать, если «не лениться» и «не ныть», а включить мозг. Трафик клиентов здесь бешеный, преобладающая часть его собственных покупателей как раз приезжает с той стороны ленточки. Иван связывает это, во-первых, с ассортиментом — ну какие, например, ПВЗ сейчас в ДНР и ЛНР? А во-вторых, с разницей в ценах. Многое здесь, по эту сторону, обходится дешевле, чем по другую.

Дядя Ваня собственной персоной

Да, признает Иван, рано или поздно всё наладится и этот «бум» схлынет. Но нужно ковать железо, пока оно горячо.

Приграничная обстановка на бизнесе особо не сказывается — бывает, жужжат в небе беспилотники. По наблюдениям Фоменко, БПЛА всё норовят проскочить на низкой высоте мимо отечественных систем ПВО, держась по оврагам, но сбивают их стабильно. Вот, в начале месяца, говорят, сбили один дрон в районе — вроде даже угодил в какой-то пустой брошенный дом в соседнем селе (врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал об отражении атаки БПЛА в Матвеево-Курганском районе 9 марта).

Но это всё детали. В целом же история Ивана Фоменко — и предпринимателя, и инвалида-колясочника — иллюстрация отношений, которые сложились между людьми по разные стороны ленточки.

Иван был инженером-консультантом в крупном фермерском хозяйстве в Ростовской области. В 2019 году неудачно прыгнул в бассейн и получил перелом шейного позвонка — почти полный паралич тела. Но волю это не сломало: решил заняться выращиванием фруктов на продажу. Ему нужно было обрезать яблоню, чего сделать он сам не мог — так ему посоветовали телефон другого фермера, из соседнего села.

Фермером из соседнего села оказался Спартак Резник, грек из-под Мариуполя. Вот как «Российская газета» рассказывала его историю: весной 2014 года в Донецкую область пришли Вооруженные силы Украины вытеснять ополченцев. В поселке Спартака развернули артиллерию, а украинский танк разрушил его дом. Резник жаловался в международные СМИ, писал в Киев — за это его упекли в зиндан на шесть суток без формального обвинения. После выбросили в центре Мариуполя с мешком на голове.

На фоне обстрелов у дочери Резника начались проблемы с сердцем — пришлось ехать в Киев на операцию. Хирурги отказались лечить и посоветовали уехать «подальше от войны». На вокзалах Киева тогда набирали в национальные батальоны, вспоминал Резник.

«Всё официально, через государство. А я же видел, что эти батальоны творили в наших селах. Как ветерана Великой Отечественной войны убили, как нашу милицию согнали в центр города и показательно среди бела дня при всех расстреляли из БМП. И только тогда пелена упала с моих глаз, я всё понял, собрал семью и в ту же неделю уехал», — приводила слова Спартака «Российская газета».

Забив легковой прицеп садовым инвентарем, семья Резника бежала — надеялись осесть на Кубани, но в селе Покровском Ростовской области им пожертвовали жилье. Резник сразу развернул дело: разбил малинник и розарий, открыл продажи. Не забывал благодарить — начал поставлять продукцию в детсад и школу, дарил администрации посадочный материал и помогал высаживать цветы.

Спартак приехал на обрезку яблонь к Ивану — так и познакомились, а затем и сдружились. Решили вместе вести дело — первое время Резник поставлял продукцию, а Фоменко вел продажи. Дело начало набирать обороты. У Резника уже было поставлено производство, а Фоменко имел очень удачное торговое расположение.

Такая история успеха. А казалось бы — сельский инвалид да украинский иммигрант.

На улицах Матвеева Кургана

«45 лет под погонами»

Непарадные окраины Матвеева Кургана, впрочем, мало отличаются от любых других сельских захолустий — те же битые дороги, грязь на тротуарах, непонятные руины и домики под продажу. Может, сказывается хмурая погода, но впечатление удручающее — ладно, умеренно-удручающее. В поисках собеседника приезжаем в парк Победа. Посетителей немного — чета пенсионеров приглядывает за малышом на детской площадке.

Разговор сначала не складывается.

— Поселок менялся так же, как и вся Россия: всё хуже и хуже, — говорит мужчина, отказывающийся представляться. Для удобства назовем его Василием.

Василию под семьдесят лет. Он родом из Матвеева Кургана, ушел на службу — двадцать лет в армии. Преуспел, стал заместителем командира части под Омском. Четырехкомнатная квартира, две двухэтажные дачи, служебная машина — «захотел — телефон поднял, и машина подъехала».

Семья оставалась в Матвеевом Кургане. Отец умер, мать осталась одна — инвалид первой группы. Ехать в Омск она не хотела.

Тогда Василий вернулся на родину. Устроился на госслужбу — в таможню. Там и проработал следующие 25 лет. Итого, как заключает Василий, «45 лет под погонами». Дети сейчас в Москве, им всё нравится. Василию — не очень, но дело не в селе, дело в стране.

— Всё принадлежит олигархам, и там, — кивает на северо-запад, — и здесь. А был Матвеев Курган среди других районов ведущим! В Куйбышево говорили: «Поехали в город», подразумевая Курган. А для нас «городом» были Таганрог или Ростов.

Спрашиваю у Василия, что же случилось? Ответ, впрочем, и так знаю.

— Продан Советский Союз, пропита-распропита Ельциным Россия, — говорит Василий, вспоминая целую колоду предприятий, некогда работавших в селе. Чего стоят только четыре коровьих стада вокруг поселка. Впрочем, признает: и сейчас Курган создает впечатление ухоженного поселка.

Свежее благоустройство в центре поселка

Василий бы так и прослужил дальше, но таможню переводили то под военных, то под госслужащих. Он мог проработать до 65 лет на таможне, но когда ему было 63, их перевели обратно под военных, а там на должности можно быть до 60. Его не сокращали, — уточняет он. — Предлагали разные варианты: Крым, Аксай, Азов, еще куда. Но какой смысл срываться с места в таком возрасте?

Таможенник застал всю историю границы между Ростовской и Донецкой областями. Отношения между соседями не всегда были радужными.

— Если начинать с советских времен… Ну, вот конец 60-х, начало 70-х. Границы-то не было вовсе. Союз тогда продовольствием снабжался по поясам. Там же, в Донецке, все были шахтерами — и их снабжали по первому поясу. А мы были по второму или третьему. Вот все и ездили туда. Мне отец говорил: «Садись на электричку», а тут что? Час езды и ты в Амвросиевке. Всё там было — мясо, колбаса, масло, всё основное, всё дешевле и доступнее. Мы приезжали, а у нас за спиной говорили: «Вот, понаехали». А потом в следующий раз приезжаем, а полки пустые в магазинах, пустые холодильники. Стоит электричке уйти — и всё опять выкладывали, — вспоминает Василий, поглядывая на своего внука. — А сейчас они все сюда поехали… Такая ирония.

— А мы же теперь Россия, — продолжает он. — А все дороги, которые от Успенки идут — все аварии только от них. Они же привыкли там быстро ездить, дроны ведь летают. Да и в целом там так, как в девяностые у нас.

Дороги в районе Кургана и правда непростые. Госавтоинспекция включала дорогу Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево — Снежное в перечень особо опасных в 2019 и 2023 году. Связано ли это как-то с донецкими водителями — неизвестно.

По словам Василия, граница появилась сразу с развалом СССР. Сначала поставили пункт МВД в 91-м, а после таможню в 92-м.

Переборов стеснение, задаю вопрос, касающийся стереотипа обо всех жителях приграничья — действительно ли многие села, включая Курган, процветали благодаря контрабанде?

Здание местной администрации

— Да, так и было. Все говорили: вот таможня, таможня. А вы посмотрите, сколько пунктов на границе? И сколько между ними километров? В хорошую погоду — пожалуйста, всегда много было вариантов, где можно попытаться проехать.

Особенно массово это было в девяностые. Это потом появился СОБР, который работал в «зеленке» и ловил нарушителей оперативно. Но граница велика. Начали организовывать наблюдательные пункты с дежурными, которые контролировали участки по несколько суток. Но об обстоятельствах всех этих преобразований Василий рассказывает с сочными деталями, распространение которых не в той компании сулит статью по дискредитации. Так что воздержимся.

Матвеев Курган в девяностые, по словам Василия, был одним из центров контрабандной переброски топлива.

— Разница в ценах была страшенная. Возили, естественно, не через посты, а по зеленке. Я как-то в отпуск сюда приезжал, еду в электричке, а там дедуля с канистрой. Говорит, взял в Кургане бензин и везу в Амвросиевку. «Что тебе канистра даст?» — спрашиваю. А он говорит, раза 2–3 съездит — и будет у него на сало, хлеб и самогон, — смеется Василий. — Ходили даже сорокатонниками, авиационными бензовозами. Вон там за речкой загружались, выстраивались, и как только наступала ночь — рев от двигателей стоял как на аэродроме.

Тридцать лет прошло, какие подтверждения этому всему искать? Смешно. Да и сейчас всё уже совсем не так.

— Сейчас это всё поутихло, — говорит Василий. — Хватает других вариантов.

Калаши, ополченская «колбаса» и три ампулы трамала

— События, происходящие на Украине и в соседних приграничных Луганской и Донецкой областях, вызвали заметную напряженность на российско-украинской границе. В 2014 году пограничникам пришлось столкнуться с большим количеством беженцев и вынужденных переселенцев, бегущих из районов, охваченных [боевыми действиями]. Сегодня поступают новые вызовы. На смену контрабандистам, занимающимся незаконным перемещением через границу различных товаров, пришли новые «дельцы», пытающиеся организовать каналы контрабанды в Россию оружия и боеприпасов.

Эти четыре тревожных предложения объединяют три публикации на трех разных областных сайтах: 161.RU, «Миус Инфо» и Agroday.ru. В 2015 году эти сайты с минимальными изменениями разместили пресс-релиз от погрануправления ФСБ России по Ростовской области, его оригинал найти не удалось. В релизе от пограничников подводились предварительные итоги — силовики смогли задержать около 20 человек, которые незаконно перевозили оружие и боеприпасы. Столько людей перехватили с января по май — всего за пять месяцев.

В релизе отмечалось, что «часть из них удалось задержать благодаря местным жителям российского приграничья, которое вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности государственной границы».

Протяженность западной границы региона — 660 километров. После включения Луганской и Донецкой народных республик в состав России осенью 2022 года эта граница фактически стала считаться административной, официально даже заявляли о снятии таможенного контроля. Но в мае 2024 года губернатор региона Василий Голубев ввел в 5-километровой зоне «особый правовой режим». Таможня ушла, а пограничники остались.

— Нахождение и передвижение в особой зоне возможны только при наличии документов, удостоверяющих личность. Кроме того, в стометровой зоне запрещено находиться без предварительного — за 12 часов — уведомления Пограничного управления ФСБ России по области. Такое решение принято по итогам заседания Оперативного штаба Ростовской области, — заявил губернатор.

Зачем это было сделано? Чтобы «создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона».

Маскировка под кабана

Легок ли труд тех, кто сейчас стоит на страже зоны «особого правового режима»? Вряд ли. Как проходит их служба? Трудно сказать.

Зато есть немного информации о том, как это было раньше. Особых деталей об устройстве охраны госграницы в открытых источниках непросто найти и, на удивление, наиболее полным оказывается сборник «Книга юного пограничника», опубликованный в 2021 году под редакцией депутата Госдумы Виктора Водолацкого, экс-замгубернатора Дона Виктора Гончарова (ныне в СИЗО по подозрению в превышении полномочий), нового замгубернатора Владимира Ревенко (тогда он был директором «Газпрома») и другими.

«Одним из самых надежных и проверенных временем технических средств является система — это забор из колючей проволоки, на котором установлены электрические датчики, — пишут авторы сборника. — Если кто-нибудь попытается пролезть через систему, то на пульте дежурного пограничной заставы моментально сработает сигнал тревоги. Дежурный сразу определит, на каком участке сработала система, и поднимет тревогу. В течение нескольких минут к месту возможного прорыва выдвигается тревожная группа, которая устанавливает причину срабатывания датчиков».

Нередко датчики срабатывают на животных — а в таком случае после проверки дают отбой. Но бывает, что находят и следы нарушителей — тогда граница на участке перекрывается и начинается поиск нарушителей. Они же, бывает, идут на хитрости — делают насадки на обувь, чтобы оставлять не человеческие, а животные следы, или идут спиной вперед, или же, если их несколько, идут друг за другом в след.

Бывает так, что на каком-то участке границы не установлена система, пишут авторы детского сборника. Тогда в землю вкапывают датчики, которые реагируют на движение человека и подают сигнал тревоги.

«Огромную роль в охране границы играет контрольно-следовая полоса (КСП). Это одно из самых распространенных инженерно-технических средств по охране границы, — сказано в сборнике. — КСП может быть искусственной — пограничники распахивают слой земли или песка специальными приспособлениями на ширину до 6 метров. Такую полосу невозможно перепрыгнуть или преодолеть, не оставив следов».

Касательно организации охраны границы есть различные наряды. Есть часовые, которые стоят на участке и контролируют его, есть дозор — это когда несколько сотрудников проходят пешком или на технике по указанному начальником заставы маршруту, есть секреты — замаскированные посты охраны. С постами наблюдения и вышеупомянутыми тревожными группами особые пояснения не нужны, но помимо них есть еще и разведовательно-поисковые группы — это наряды для труднодоступных участков границы, которые могут автономно и скрытно уходить на указанный маршрут на несколько суток.

В поселке, похоже, ценят труд пограничников

Убойный диклофенак

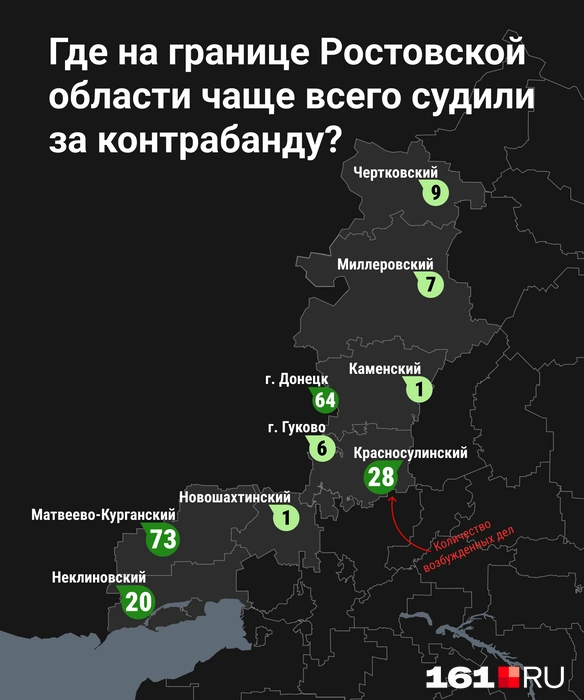

Что происходит, когда ловят нарушителя? Если коротко — возбуждают уголовное дело, расследуют и передают уже в суды. Обычно подсудность определяют по месту совершения преступления: где нарушил — там и судят. Вдоль западной границы Ростовской области располагаются 9 районов, еще два города — Гуково и Донецк — стоят почти у самого края региона. Как правило, уголовные дела, произошедшие на территории муниципалитета, рассматриваются в соответствующем районном или городском суде.

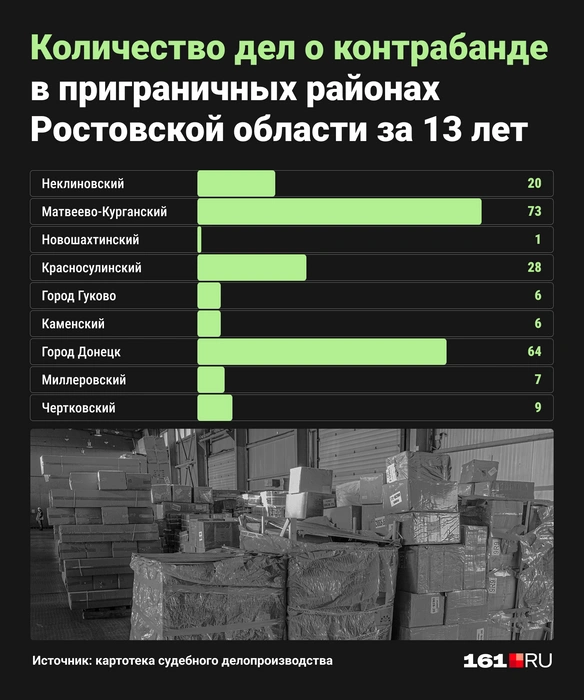

Мы изучили, сколько уголовных дел, связанных с контрабандой оружия, поступило в районные и городские суды, расположенные на границе. Для этого мы собрали статистику из открытых картотек судебных дел, расположенных на сайтах судов.

За последние годы суды в нескольких приграничных районах были реорганизованы. С 2007 года Новошахтинский городской суд и Родионово-Несветайский районный преобразованы в Новошахтинский районный суд, а Куйбышевский и Матвеево-Курганский объединены в Матвеево-Курганский районный суд. Также в 2015 году Тарасовский район передали под Миллеровский районный суд.

Таким образом, мы изучили статистику судов Неклиновского района (где расположен АПП «Весело-Вознесенский»), Матвеево-Курганского района (АПП «Матвеев Курган» и «Куйбышево»), Новошахтинского района (АПП «Новошахтинск»), Красносулинского, городов Гуково (АПП «Гуково») и Донецк (АПП «Донецк»), Каменского района, Миллеровского района (АПП «Волошино») и Чертковского района (АПП «Чертково»).

Мы отбирали только те дела, в которых упоминалась статья 226.1 — она касается контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия и его запчастей, взрывных устройств и боеприпасов, словом, всего самого опасного, вплоть до элементов оружия массового поражения и военной техники.

То есть, в статистике есть как дела, касающиеся незаконной перевозки через границу оружия и боеприпасов, так и сильнодействующих препаратов — это раз. Два — в статистику попадали не только случаи ввоза на территорию России запрещенки, но и случаи вывоза. Приведем одну историю для примера.

Ранее судимый по «народной» 228 статье Дмитрий Ш. незаконно достал три ампулы трамала (сильнодействующий наркотический опиоидный анальгетик), спрятал их в коробке диклофенака и замаскировал под «матрас» аналогичных таблеток, заклеив дырки прозрачным скотчем. Затем с имеющимся грузом он задумал пересечь границу с (тогда еще) Украиной.

Был поздний вечер 11 июня 2014 года. «Трип» не задался.

«После прохождения таможенного контроля, находясь на КПП МАПП „Матвеев Курган“ отдела в Таганроге ПУ ФСБ России по Ростовской области, подошел к КПП Украины, после чего решил вернуться на территорию Российской Федерации в связи боевыми действиями на территории <данные изъяты> Украины», — следует из судебной документации.

Дмитрия перехватили, нашли таблетки. В итоге дали три года и 1 месяц колонии.

Часть (крайне небольшая) из поступивших в суды уголовных дел была отменена — нередко их снова возвращали в суд и добивались приговора. Если дело в отношении человека сначала отменялось, а потом возвращалось в суд и приводило к приговору — мы не брали в расчет то дело, что было отменено. То же самое касается и тех дел, которые были перенаправлены по подсудности в другие районы или же были возвращены в прокуратуру.

Отметим, что суды отдельно предупреждают, что в соответствии с ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» не все категории дел подлежат публикации и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении.

Сквозь зеленку

По итогу нашего подсчета, за период с 2012 по 2023 год в западные суды региона поступило 214 уголовных дел по статье 226.1. Реальных фигурантов уголовных дел было больше — иногда на одно дело приходилось сразу несколько человек. Дела редко идут чисто с одной 226.1 статьей — довеском, как правило, идут статьи об огнестрельном оружии (222) и взрывчатке (222.1). Бывает, что и то и другое разом.

Контрабанда. История вторая

В августе 2014 года в неуказанном месте Леонид Г. «нашел, то есть незаконно приобрел» автомат, шесть боевых ручных осколочных гранат, пять взрывателей и 779 патронов неуказанного калибра. В сентябре он купил билет на автобус «Донецк — Ростов» на Южном автовокзале. На таможенном посте его перехватили и привлекли — в итоге Леонида осудили на 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Контрабанда. История третья

Схожая история приключилась с Сайдашем З. — в том же августе 2014 года он, как сказано в приговоре, «путем присвоения приобрел» автомат АКС-74 с подствольным гранатометом (пять боеприпасов в комплекте), несколько магазинов и 180 патронов калибра 5,45. Он попытался объехать АПП по проселочной дороге, идущей вдоль лесополосы — видимо, чтобы не попасться таможенникам. Но попался пограничникам. Суд дал ему 3 года и 1 месяц колонии общего режима.

Самый «урожайный» год — 2015, тогда в суды на западной границе поступило 46 дел. Для сравнения: когда федеральная таможня отчитывалась по итогам 2015 года, она сообщала, что ее стараниями возбудили 544 уголовных дела по статье 226.1 — и это во всей стране. Так что выходит, что в Ростовской области рассматривали 8,4% этих дел — и это только в судах приграничных районов и городов. Отметим: это на 660 километрах сухопутной госграницы региона из 22,1 тысячи всех сухопутных госграниц страны. Около 2%.

В последние годы количество дел существенно сократилось — в 2025 году еще не поступало ни одного, а в 2024-м — всего 2 дела. Их рассматривали в Миллеровском районном суде — приговоры вынесли, но не опубликовали. Всё, что известно, так это то, что Ивана Щ. судили по двум фактам «226.1 ч. 2 пункт „в“» — то есть, контрабанде группой лиц по предварительному сговору, а Муртази К. — просто по контрабанде.

В отдельные годы в суды и вовсе не поступало дел о контрабанде оружия.

Больше всего дел с 2012 по 2025 годы поступило в Матвеево-Курганский районный суд и городской суд Донецка — 73 и 64 дела соответственно. Дальше с сильным отрывом идет Красносулинский районный суд (28 дел) и Неклиновский районный (20). В оставшиеся районы за 13 лет поступало менее 10 дел на каждый.

Причем в, по всей видимости, непростой 2015 год в суд Донецка поступило даже больше дел, чем в Матвеево-Курганский (18 против 16).

Для более детального разбора мы остановимся на рассмотрении судебных актов, касающихся контрабанды оружия и опубликованных Матвеево-Курганским районным судом — это один из рекордсменов по количеству опубликованных приговоров, по «открытости» из западных приграничных судов с ним может посоревноваться разве что Красносулинский.

Пистолет Макарова в системном блоке

Объемы перехваченного оружия разнятся: от довольно скромных до целых арсеналов. Иногда нарушители идут на изощренные методы сокрытия «запрещенки».

Так, в апреле 2014 года на одном из пограничных пунктов перехватили Андрея П. — он пытался перевезти пистолет Макарова в системном блоке компьютера. Позже при досмотре у него нашли еще два патрона 5.45 в карманах шорт — оружие и патроны благополучно изъяли, а сам Андрей отправился в колонию общего режима.

Есть такие масштабы и обстоятельства совершения преступлений, которые дают повод полагать, что запрещенка вряд ли перевозилась с каким-то преступным умыслом — в том же 2014 году у Романа М. в разгрузке нашли 8 патронов, когда пересекал границу с Россией. Кто знает, может, забыл? Закон есть закон, но навстречу пошел: дали полтора года условно. Разгрузку вернули. Штык-нож для Калашникова, сигнальный патрон и осветительную ракету отдали в Таганрогскую таможню для дальнейшего разбирательства.

Бывают и более крупные объемы, причем демонстрирующие дух времени «Русской весны». В ноябре Станислав В. и Василий В. решили съездить за гуманитарной помощью в Россию. Была проблема — их служебное оружие, которое они опасались оставить без охраны: два автомата, 621 патрон (5.45 и 7.62), несколько гранат, более десятка снарядов для подствольного гранатомета и пистолет. Оружие спрятали в багажник, поехали к границе.

«Не доезжая примерно 800 метров до последнего (МАПП. — Прим. ред.), умышлено, осознавая невозможность перемещения в Российскую Федерацию огнестрельного оружия и боеприпасов, но желая получить гуманитарную помощь, свернули с установленного маршрута направо и помимо пункта пропуска прибыли на территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а именно в <адрес>, где перегрузили гуманитарную помощь, и выдвинулись в сторону Украины, однако при выезде из <адрес>, около 17 часов 45 минут, были остановлены сотрудниками ПУ ФСБ России по РО, которые в багажном отделении автомобиля „<данные изъяты>“ обнаружили и впоследствии изъяли вышеуказанные огнестрельное оружие и боеприпасы», — следует из судебной документации.

За вооруженную поездку за оружием Станислав и Василий получили по 6 месяцев колонии общего режима.

На окраинах Матвеева Кургана

Бывали и попросту пограничные «непонятки».

Контрабанда. История пятая

Олег Т. состоял в ополчении, на своем личном автомобиле он разъезжал на боевые задачи — минирование и разминирование мостов, железнодорожных путей и дорог, да и товарищей возил на машине на задачи. В ноябре 2014 года командир дал ему приказ ехать в Россию на своем автомобиле. Свое оружие он оставил на своей даче и поехал в Россию. В его машине всегда было много вещей, в том числе и чужих — когда он пересекал границу, таможенник нашел в машине под бушлатом цинк с трассерами. Пограничник махнул рукой ехать дальше — сам же Олег подумал, что раз так, то декларацию можно не заполнять. Ошибся.

«Посчитав, что раз пограничник уже обнаружил „цинк“ и дал команду ехать вперед, значит, так положено, поэтому в графе о наличии запрещенных предметов он поставил крестик под словом „нет“. После того, как он сдал декларацию, ему сказали поставить машину на рентген-контроль. После рентген-контроля подошел человек с собакой, осмотрел машину, а затем пришел таможенник К., стал осматривать машину более тщательно и рядом с „цинком“ обнаружил мешок. На вопрос таможенного инспектора он пояснил, что это „колбаса“ — тротил. До обнаружения не знал, что в машине находится тротил. Затем ящик вскрыли, сфотографировали, приехали сотрудники ФСБ. Когда его допрашивали, он говорил, что виноват, что допустил халатность, что не досмотрел и поэтому у него в машине оказались запрещенные предметы», — следует из материалов суда.

Но есть на границе и истории, которые отдают мрачным криминалом. Причем, сравнительно недавние. В 2021 году Магомед Э. раздобыл в ДНР два автомата АКМ, патроны и несколько гранат. Рюкзак с оружием он передал своему знакомому — тот согласился за 50 тысяч рублей поздно ночью нелегально пересечь границу с опасным грузом. Зачем? Чтобы сбыть — надо было встретиться с неким Борисом у водонапорной башни на окраине хутора Новая Надежда в Куйбышевском районе и отдать ему стволы за 150 тысяч рублей. «Мул» Магомеда перешел пешком поле, пересек границу, но был замечен пограничниками через тепловизор, а затем его взял наряд.

«В судебном заседании были оглашены показания свидетелей Свидетель № 2, Свидетель № 3, свидетелей под псевдонимами „Степанов“ и „Беглов“, из показаний которых следует, что Магомед Э., находясь на службе в армейском корпусе № ДНР, занимался приисканием оружия с целью его контрабандного перемещения с Украины на территорию РФ и последующего сбыта, имея каналы контрабанды, а также связи как среди сотрудников правоохранительных органов, так и в криминальной среде», — следует из документации. Суд, впрочем, не положил их показания в основу обвинительного приговора.

Сам же Магомед на суде всё отрицал: да, знаком с оружием, поскольку служил в ДНР, но в ночь происшествия сначала разгружал медикаменты, а потом получал укол от жены — спина болела, никуда он не отлучался. Суд, похоже, убедить не удалось: его приговорили к 4 годам колонии и штрафу в 100 тысяч рублей.

Кровь сквозь века

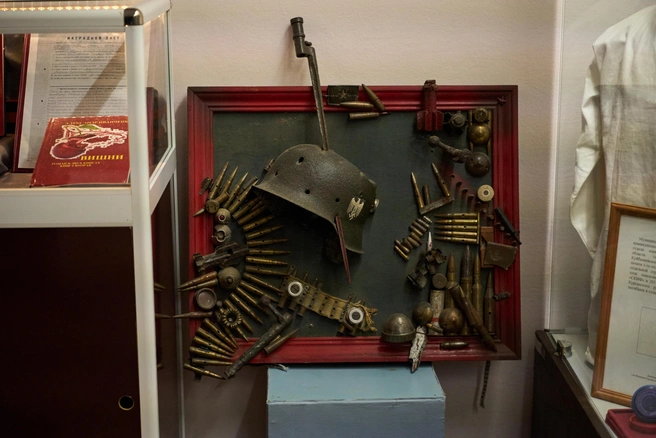

В Матвеевом Кургане и без того хватает оружия. Оно просто глубоко зарыто в землю — и поселок помнит об этом.

Центр поселка, здание ДК

В центре Кургана тесно от памятников, посвященных славе (и горю) русского оружия. Во дворе сразу за церковью Павла Таганрогского дворик, во дворике камень — «на месте сем будет воздвигнут памятник в честь 800-летия великого русского полководца Александра Невского». Такие камни начали закладывать по всей стране в 70-й юбилей победы в Великой Отечественной войне. Памятника пока нет. Тут же рядом хотели в 2016 году делать храмово-музейный комплекс в память о бойцах Миус-фронта — мы не нашли его.

Дворик огорожен невысоким заборчиком, сразу за ним — мемориал воинам Великой Отечественной, пылает Вечный огонь. Выходим к нему через протоптанную тропинку, идущую сквозь дырку в заборе. От главной аллеи, ведущей от мемориала к центральной площади поселка, идут ответвления — тут памятники участникам Афганской войны, ликвидаторам-чернобыльцам, бойцам Гражданской войны. Есть и пустые ответвления, с площадкой под, вероятно, будущие памятники. Вакантные места.

Центральная площадь Матвеева Кургана, всё как у людей — и Ленин, и ДК. На прогулочной аллее — еще свежие крытые конструкции, на которых вывешены портреты героев Советского Союза и Соцтруда.

В центре аллеи — памятник в честь удостаивания Матвеева Кургана званием «Рубеж воинской доблести», присвоенного приказом губернатора.

И это еще не всё — по району установлено около 70 мемориалов, посвященных только Великой Отечественной войне. И удивляться нечему: здесь в годы войны был Миус-фронт, один из самых укрепленных рубежей фашистских сил. Попытки прорвать его совершались с декабря 1941 по июль 1942-го и с февраля по август 1943-го. Общие потери Красной армии составили более 280 тысяч человек — и это только погибшие. Всего — 833 тысячи.

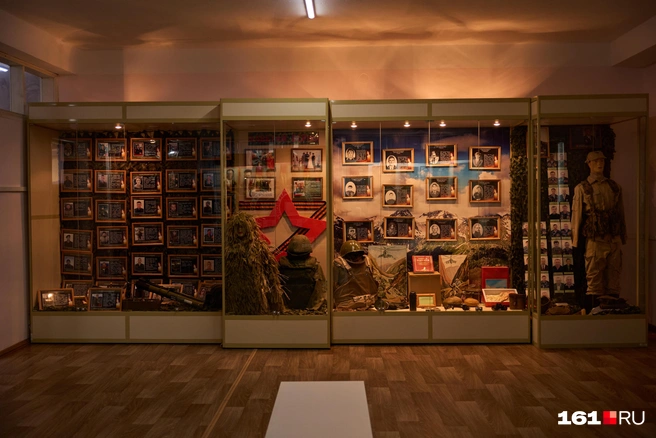

Наше внезапное появление в местном краеведческом музее наводит легкий переполох — мы не предупреждали, так что нас и не ждали. Но директор Наталья Дианова и методист Елена Баджанян оказываются на месте и проводят нам небольшую экскурсию.

Посмотреть есть на что: самый большой зал отведен под экспонаты времен Великой Отечественной войны. Стену напротив занимают стеллажи под артефакты Афганской войны и боевых действий на Украине. На стенку стеллажа под последние уже не помещаются черные портреты — это местные участники СВО, кто по мобилизации, а кто добровольцы.

— Вот, наш местный житель на фото, — показывает Елена на фото из кремлевского зала. — Владимир Путин вручает медаль «За отвагу» Денису Хайло. Его предок, уроженец Большекирсановского, во время Великой Отечественной был удостоен «Героя Советского Союза». Получается, династия.

Рядом еще фото, другого местного героя, уже времен чеченской войны, Геннадия Азарычева. «Он вместе с сыновьями отправился на СВО, — поясняет методист. — Одного сына уже, к сожалению, потерял».

Всего в музее более четырех тысяч экспонатов, далеко не все удается выставить. Серьезная цифра для краеведческого музея, особенно с учетом местных почв — по словам директора музея, они рыхлые, раскопки вести очень трудно, да и разрушается металл быстро.

Методист Елена Баджанян демонстрирует коллекцию воинской формы, которую предоставили музею местные жители

Часто местные жители приносят их в дар музею, и находки продолжаются до сих пор — помогают поисковые отряды, добровольно занимающиеся розыском останков участников Великой Отечественной. Артефакты с боевых действий на Украине тоже привозят. А найденные останки со времен Великой Отечественной отправляют в музей «Самбекские высоты» для захоронения — их негде хранить в музее.

— А к нам до сих пор приходят запросы по поиску погибших во времена Великой Отечественной. Находят информацию о своих дедах-прадедах, узнают, что погибли на Миус-фронте, и пишут нам. Мы делаем всё возможное по поиску погибших — и удается находить. Только за последние 2–3 недели было 4 запроса, 2 из них мы выполнили, — делится успехами методист.

В стенах краеведческого музея лично обнаруживаешь, как тесно переплетается прошлое и будущее не только Матвеева Кургана, но и всей России. Директор музея Наталья Дианова рассказывает о недавней находке поисковиков: нашли орден Ивана Удалова, советского воина.

— Родственники Удалова находятся на Украине, идет СВО, нет возможности передать. На временное хранение поисковый отряд «Скиф» дал нам, — говорит Дианова.

Дианова соглашается: всё действительно сильно переплетается здесь, в Матвеевом Кургане.

— У нас здесь есть герои СССР, уроженцы Хмельницкой, Запорожской областей, которые освобождали в годы Великой Отечественной войны нас. А сейчас мы освобождаем там, понимаете? Связь! А наш памятник «Прорыв»? Он же стоит как раз на трассе Ростов — Донецк.

— Сплошная метафора?

— Да, конечно. К сожалению, история повторяется. И знаете, как раньше? Собирали из платков знамя Победы. Платки от ветеранов, сейчас детей ветеранов. А сейчас и герои СВО. И ребеночек привяжет платок, а у него папа сейчас за ленточкой, там, — говорит Дианова.

Вздыхаем. Спрашиваю: «Бесконечная [борьба]?»

— Но мы всегда выходим победителями, — улыбается директор музея.

Стеллаж слева посвящен участникам боевых действий на Украине

***

Главенствующая высота над Матвеевым Курганом, нелегкий, пускай и короткий подъем к мемориалу «Якорь». Он установлен в 1973 году в память о погибших морских пехотинцах, курсантах Черноморского высшего военно-морского училища Севастополя — они выбивали с этой высоты немцев в 1942 году. Тысячи погибших.

Даже на вершине, сквозь морось Матвеев Курган еле видно, но ясно, что вокруг него сплошные поля — все как на ладони. Укрыться негде. Высота была необходима. Восемьдесят лет назад подъем на нее был титанически тяжел, но без него было никак.

Так география вершит судьбы и историю.

При ближайшем рассмотрении памятника можно найти закрашенные следы будто бы от дроби — корреспондент шлет пожелания крайне непростой судьбы виновнику

Еще лет 25 назад в районе Миус-фронта «буквально не было ни одного поля, где не белели бы, не валялись кости участников Великой Отечественной войны», — вспоминает историк, документалист, ветеран поискового движения, а ныне военкор Андрей Кудряков. Тогда он приехал на Миус-фронт вместе с товарищами, в основном бывшими военнослужащими, воспитанными «на принципах русского воинства». Великая Отечественная война для них была — да и, наверняка, остается, — бесконечно святой историей.

— Мы решили всё свободное время посвящать этому, — говорит Кудряков о поисковой работе. — Да тогда даже и не нужно было искать. Просто ходи кости собирай, складывай да хорони. И, конечно, вести работу с местными жителями. Для них это всё было нормальным. Взять на огороде, найти солдата, закинуть в мешок из-под картошки и высыпать куда-то в посадку.

Сейчас верится с трудом: использовать воинские останки как удобрение? Но Кудряков подчеркивает — сплошь и рядом было. Люди просто привыкли — и уже не обращали на это внимание.

— А тогда, в девяностые во всяком случае, власть честно говорила: «Нам не до этого, нам не нужно. Нам нужно интегрироваться с Америкой и Европой», — горько вспоминает Кудряков. Иронично? Кудряков соглашается.

Так и лежали воины вместе с подбитыми самолетами, танками, пушками — вплоть до Красного Луча, по всей линии Миус-фронта. Были проблемы и с «черными археологами». Люди копали, искали медали, медальоны, чермет и сдавали его, а кости просто выбрасывали.

— Охотились просто банально за металлоломом. Даже не за какими-то артефактами — это очень редко, если что-то ценное найдешь. А вот металла по окопам можно накопать много, сдать и купить себе ящик водки — и хорошо провести время. Тем более тогда в селах, да и сейчас, конечно, люди бедновато жили. Я никакого силового ресурса не имел тогда, так что просто увидев, что кто-то копает в полях, подъезжал и заводил разговор — хотя и, порой, бывало это опасно.

Кудряков рассказывал охотникам за металлом о работе поисковиков и предлагал платить выкуп за найденные медали или медальоны. «Если нужны деньги — решим вопрос, но единственное условие — кости не выкидывайте. Сложите хоть там, где выкопали», — вспоминает Кудряков один из таких разговоров.

— И шло такое поощрение финансовое поперву. А потом, когда они видели, что мы родственников находим, передаем эти медали им, у людей… У людей в основном совесть есть. Увидев, что мы ее не на аукционе где-то продали, а бескорыстно отдали — взгляды менялись. И подключались к нам. И, чего греха таить, очень много старых поисковиков начинали просто как чернокопатели, которые копали сами на себя, из любви к приключениям. Но, увидев всю полноту картины, они меняли свою жизнь. И у этих людей, как не странно, очень такая хорошая, природная чуйка поисковая.

Общая картина начала меняться где-то в 2006–2012 годах.

— Сытые годы, с одной стороны. Когда и денег было много, и начали покупать дорогие машины, и очень многие ушли в бизнес. А всё равно пустота-то присутствовала. Всё равно портрет дедушки-то — он никуда не делся, он на полочке как стоял, так и стоит. Всё равно твоя дембельская форма висит. Всё равно тебе что-то нужно в жизни, помимо денег. Что-то упускаешь. Так и приходили в поисковики.

Вначале приходилось справляться самостоятельно. У сельсоветов не было бюджета на гробы, так что собирали сами. Но и не мешали, давали разрешение на перезахоронение останков воинов.

— Это живая генетическая память. На похороны приходили бабушки, которые еще детьми видели этих солдат, видели эти бои. Бабушки приводили внуков. И на наши захоронения собирались сотни людей, — вспоминает Кудряков. — Тогда активно этим интересовалась пресса, приезжало федеральное телевидение. А мы же не просто захоронение делали — мы разработали свой собственный такой ритуал, когда поисковики в камуфляжной форме несут эти гробы, ребята в форме 43-го года дают траурный салют. Представляете, насколько торжественно? Это прямо невероятно.

На такие церемонии перезахоронения приезжали даже ветераны Великой Отечественной — пока было кому приезжать. Говорили — вот, возможно, мои друзья в этих гробах, и я приезжаю хоронить своих друзей, боевых товарищей, которые до сих пор мне снятся. На этой стадии власть уже не могла оставаться в стороне, говорит Кудряков.

— Такие времена были. Тогда Кумженский мемориал, который посвящен освобождению Ростова, разбирали на металл. Он практически падал. Нам об этом рассказал его архитектор Рубен Мурадян. Мы поехали и были в шоке — загажено всё, на площадке у мемориала машины катаются, люди учатся водить. Тогда даже мэр Михаил Чернышев приехал, он как увидел, сказал: «Срочно давайте спасать». Тогда нам дали разрешение на первое крупное захоронение, — рассказывает Кудряков. — В итоге солдатские кости, по сути, спасли один из виднейших мемориалов вообще у нас в России.

Однозначный пик движения — это Бессмертный полк. Первый полк проводили на Поклонной горе в Москве, присоединиться к воинскому параду не удалось. А в Ростове и Томске получилось.

— Первый Бессмертный полк, конечно, фурор. Ветераны все встали на трибунах, плакали. Мы плакали. Это действительно увидела власть, и на второй Бессмертный полк мне позвонил губернатор, и поинтересовался, можно ли ему пройти вместе с нами. Без всякого пиара, вместе со своими замами. Ну, может служба охраны его еще. Все стали в ряд, как обычные рядовые однополчане, и прошли совершенно искренне, — рассказывает Кудряков.

Со временем поменялись и отношения с музеями. Андрей помнит, когда поисковики нашли крупную пушку-сорокопятку и предложили ее краеведческому музею, там посоветовали сдать ее на металлолом. А сейчас музеи в очередь выстраиваются, чтобы получить какой-нибудь артефакт.

Следующий поворотный момент в истории движения — 2014 год. Поисковики собрали отряд, занимающийся разминированием — опыт раскопок, при которых можно столкнуться с боевыми снарядами, тут помог.

— Мы потеряли 6 наших товарищей в ходе разминирования. Но спасли, я думаю, что десятки, если не сотни людей, местных жителей — тогда никто этим не занимался. И тогда мы поняли, что это всё-таки больше, чем просто про Великую Отечественную войну. Мы про какую-то всё-таки большую идею. Гуманную идею помощи людям в целом.

У тех же бывших шахтеров, говорит Кудряков, особого опыта разминирования не было — так что поисковикам пришлось непросто, работы было много. Кто-то из поисковиков решил остаться и стал ополченцем в Донбассе. Кто-то вернулся и продолжил работу здесь — помогал создавать музей «Самбекские высоты».

В музее — коллаж из находок поисковиков

А потом случился уже 22-й год.

— Вы понимаете, основная идея, наверное, поискового движения — да и всего нашего военно-патриотического движения, как ни странно, антивоенная. Самое большое завещание нам от ветеранов и всех, кто был на войне, было: «Чтобы война никогда не повторилась». Она не должна была повториться. И наш труд был не поиском приключений на местах боев, а показ ужасов войны. И почему нас, допустим, иногда упрекают в том, что мы в соцсетях демонстрируем останки — это же для страха войны.

Этот страх должен был уберегать людей от, не дай Бог, повторения, говорит Кудряков. И большие надежды у поисков были, что больше такого не будет.

— Но в 2022 году мы поняли, что те люди, которые жили по соседству, их накачивали, накачивали, накачивали. И мы понимаем, что вот этот конфликт, конечно, был неизбежен. И огромное количество людей в 2022 году, видя, что происходит с армией, что наша армия, по сути, во многом была не готова к тому, что начнется в том же Мариуполе, пошли добровольцами, — говорит Кудряков.

Кудряков и сам поехал туда с миссиями. И самые активные участники поискового движения, работавшие с ним над сохранением памяти об ужасах войны — сейчас уже руководят батальонами, полками и стали частью Российской армии, уточняет Кудряков.

Он опасался, что после 2022 года поисковое движение исчезнет, станет уделом сталкеров и одиночек. Но нет, за десятилетия удалось воспитать молодую смену, которая сейчас продолжает поисковые работы по региону. Основную нагрузку на себя взяли студенческие отряды — хотя, конечно, далеко на вся молодежь интересуется этим. А что будет дальше?

— Когда всё это закончится, поисковикам предстоит очень много работы. Эта работа будет гораздо более опасная, гораздо более в эмоциональном плане сложная, но она будет невероятно востребована. Огромное количество без вести пропавших, огромное количество лежит под руинами, завалами, в окопах, блиндажах. По свежим ранам, со свежими, страшными боеприпасами. Мы с таким не сталкивались и близко — я с ужасом думаю о полномасштабных работах. Потому что те системы иностранного производства, которыми минируют, в том числе и наших погибших, это, конечно совершенно страшная история, — говорит Кудряков.

Да, в чем-то можно будет задействовать роботов и минно-розыскных собак для разминирования. И поисковое движение уже к этому готовится. Но даже и сейчас, когда приходят сотни обращений с просьбой кого-то найти по ту сторону ленточки — тяжело эмоционально. Особенно от детей: «Верните папу». Кудряков признается, что в такие моменты хочется всё бросить и уехать искать.

Я говорю с Кудряковым уже после поездки в Матвеев Курган, после посещения «Якоря» над городом. Спрашиваю: нет ли такого чувства, что там, на северо-западе, совсем неподалеку от Миус-фронта, рождается новый Миус-фронт?

— Да. В ста километрах Горловка, там идут бои. Это действительно тяжело. Столько лет этому посвятить — и всё равно столкнуться с новой войной. Многие из наших были в страшном отчаянии. Мы копали не ради поощрения, а ради большой-большой идеи. Идеи жизни под мирным небом.

Человек, который представляет, что такое фронт — не может хотеть войны. Потому что когда гибнет твой близкий, фактически у тебя на глазах — теряется часть тебя.

Иконы скорбящей румынской Божией Матери